Mastzellaktivierungssymptome treten häufig bei Long-COVID auf

Eine neue Studie des International Journal of Infectious Diseases zeigt, dass Mastzellaktivierungssymptome bei Long-COVID-Betroffenen stark verbreitet sind und in Art und Schwere nahezu identisch mit dem Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) sind.

Diese Erkenntnis könnte erklären, warum viele Long-COVID-Patienten über eine Vielzahl scheinbar unzusammenhängender Symptome berichten – von Erschöpfung und Brain Fog bis zu Darmbeschwerden, Hautreaktionen und Herzrasen.

Was sind Mastzellen und warum spielen sie bei COVID-19 eine Rolle?

Mastzellen – die „Wächter“ des Immunsystems

Mastzellen sind Immunzellen, die in fast allen Geweben des Körpers vorkommen. Sie setzen Botenstoffe wie Histamin, Tryptase oder Prostaglandine frei, um auf Krankheitserreger oder Verletzungen zu reagieren.

Diese Reaktion ist normalerweise kurzzeitig und schützend – sie löst Entzündungssignale aus, die das Immunsystem aktivieren.

Wenn Schutzmechanismen außer Kontrolle geraten

Beim Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) kommt es jedoch zu einer dauerhaften oder übermäßigen Freisetzung dieser Botenstoffe.

Das führt zu Symptomen wie:

-

Hautrötungen, Nesselsucht, Juckreiz

-

Magen-Darm-Beschwerden

-

Herzrasen, Schwindel

-

Müdigkeit, Brain Fog

-

Atembeschwerden

Genau diese Symptome finden sich auch bei Long-COVID-Patienten.

Die Studie: Mastzellaktivierung bei Long-COVID

Zielsetzung und Studiendesign

Das Team um Leonard B. Weinstock untersuchte, ob Long-COVID-Symptome auf eine Mastzellaktivierung zurückzuführen sein könnten.

Dazu wurden 136 Long-COVID-Betroffene, 136 gesunde Kontrollpersonen und 80 diagnostizierte MCAS-Patienten befragt.

Die Teilnehmer beantworteten Online-Fragebögen zu Symptomen, Schweregraden, Müdigkeit (Fatigue) und Lebensqualität, jeweils vor und nach der COVID-19-Infektion.

Teilnehmergruppen und Methoden

Die Forscher verglichen die Daten in drei Schritten:

-

Long-COVID-Symptome vor der Infektion mit gesunden Kontrollen.

-

Long-COVID-Symptome nach der Infektion.

-

Diese Ergebnisse mit den Symptomen unbehandelter MCAS-Patienten.

Erfasst wurden über 50 verschiedene Symptome, geordnet nach Organsystemen (z. B. Haut, Lunge, Nervensystem).

Ergebnisse: Long-COVID ähnelt MCAS

Symptomvergleich: Long-COVID vs. MCAS

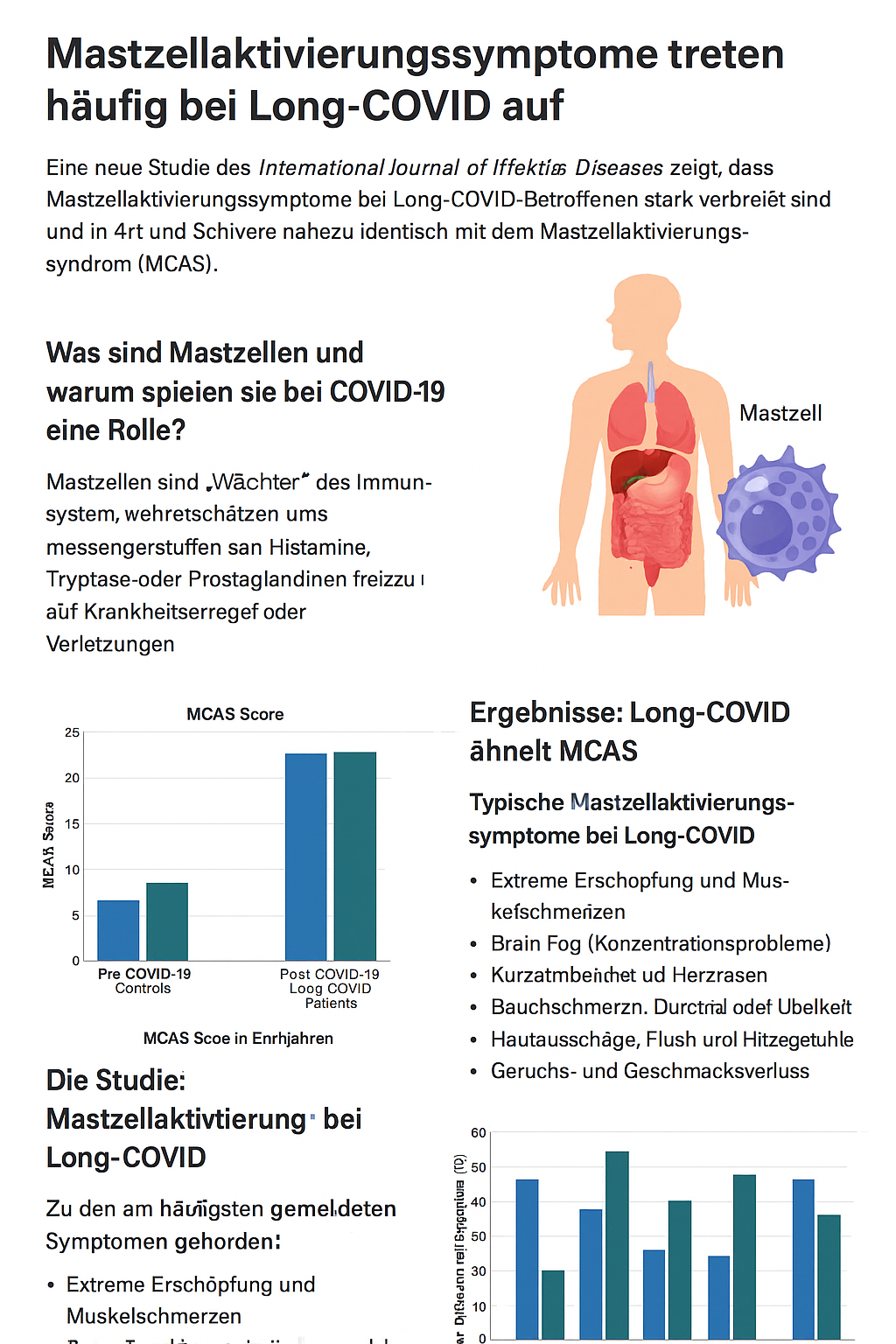

Vor der Infektion unterschieden sich die Long-COVID-Teilnehmer nicht signifikant von der Kontrollgruppe.

Nach der Infektion stiegen jedoch:

-

Symptomanzahl,

-

Schweregrad,

-

und die Zahl der betroffenen Organsysteme** deutlich an**.

Die Gesamtwerte der Long-COVID-Gruppe lagen fast identisch mit denen der unbehandelten MCAS-Patienten (siehe Tabelle 3, Seite 4 der Studie).

Typische Mastzellaktivierungssymptome bei Long-COVID

Zu den am häufigsten gemeldeten Symptomen gehörten:

-

Extreme Erschöpfung und Muskelschmerzen

-

Brain Fog (Konzentrationsprobleme)

-

Kurzatmigkeit und Herzrasen

-

Bauchschmerzen, Durchfall oder Übelkeit

-

Hautausschläge, Flush und Hitzegefühle

-

Geruchs- und Geschmacksverlust

Wie in der Abbildung 4 (Seite 8) dargestellt, zeigten fast alle Symptome nach COVID-19 eine signifikante Zunahme.

Lebensqualität und Fatigue-Werte

Während gesunde Kontrollpersonen und Long-COVID-Teilnehmer vor der Infektion ähnliche Lebensqualitätswerte (~75/100) angaben, sanken diese nach COVID-19 auf 40 Punkte.

Auch der Fatigue-Wert verdoppelte sich nahezu von 16,6 auf 34,5 Punkte.

Was bedeutet das für Betroffene?

Parallelen zur Mastzellaktivierung erklären viele Long-COVID-Symptome

Die Forscher vermuten, dass SARS-CoV-2 eine überschießende Mastzellaktivierung auslöst.

Diese führt zu einer chronischen Entzündungsreaktion, die viele Long-COVID-Beschwerden erklären könnte – von neurologischen Symptomen bis Verdauungsproblemen.

Mögliche Mechanismen:

-

Zytokinsturm als Auslöser genetischer Veränderungen in Mastzellen

-

Aktivierung durch Virusbestandteile oder Autoantikörper

-

Fehlregulierte Signalwege, die Mastzellen dauerhaft aktiv halten

Mögliche Behandlungsansätze

Die Autoren schlagen vor, Therapien zu testen, die bereits bei MCAS eingesetzt werden:

-

Antihistaminika (H1/H2-Blocker)

-

Mastzellstabilisatoren wie Cromoglicinsäure

-

Flavonoide (z. B. Quercetin, Luteolin)

-

Vitamin C und D

-

Niedrig dosiertes Naltrexon (LDN) zur Entzündungshemmung

Einige kleine Studien zeigen bereits positive Effekte dieser Behandlungen bei Long-COVID-Patienten.

Grenzen der Studie und Ausblick

Die Studie basiert auf Selbstauskünften und Online-Befragungen, was gewisse Verzerrungen verursachen kann.

Zudem waren fast 90 % der Teilnehmenden weiblich, was die Übertragbarkeit einschränken könnte.

Trotzdem liefern die Ergebnisse wichtige Hinweise, dass Mastzellaktivierung eine zentrale Rolle in der Long-COVID-Pathophysiologie spielen könnte.

Weitere klinische Studien mit objektiven Messungen von Mastzell-Mediatoren und kontrollierten Behandlungsversuchen sind dringend nötig.

Häufige Fragen (FAQ)

1️⃣ Was ist Mastzellaktivierung?

Eine übermäßige oder unkontrollierte Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen aus Mastzellen, die zahlreiche Symptome im ganzen Körper verursachen kann.

2️⃣ Welche Symptome sind typisch für Mastzellaktivierung bei Long-COVID?

Fatigue, Brain Fog, Hautreaktionen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Herzrasen, Atemprobleme und Geruchsverlust.

3️⃣ Ist Long-COVID dasselbe wie MCAS?

Nein. Long-COVID zeigt ähnliche Muster, erfüllt aber nicht automatisch die diagnostischen Kriterien für MCAS.

4️⃣ Können Medikamente gegen MCAS bei Long-COVID helfen?

Erste Erfahrungsberichte deuten darauf hin, dass Antihistaminika und Mastzellstabilisatoren hilfreich sein könnten.

5️⃣ Warum betrifft Long-COVID häufiger Frauen?

Das Immunsystem von Frauen reagiert tendenziell stärker, was bei autoimmunen und allergieähnlichen Erkrankungen eine Rolle spielen kann.

Fazit

Die Studie von Weinstock et al. zeigt deutlich:

👉 Mastzellaktivierungssymptome treten bei Long-COVID häufig auf – und ähneln stark dem Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS).

Dies legt nahe, dass Long-COVID nicht nur eine virale Spätfolge, sondern auch eine chronische Entzündungsstörung des Immunsystems sein könnte.

Zielgerichtete Therapien gegen Mastzellüberaktivität könnten daher einen wichtigen therapeutischen Ansatz darstellen.

🔗 Quelle: Weinstock L.B. et al., International Journal of Infectious Diseases, 2021