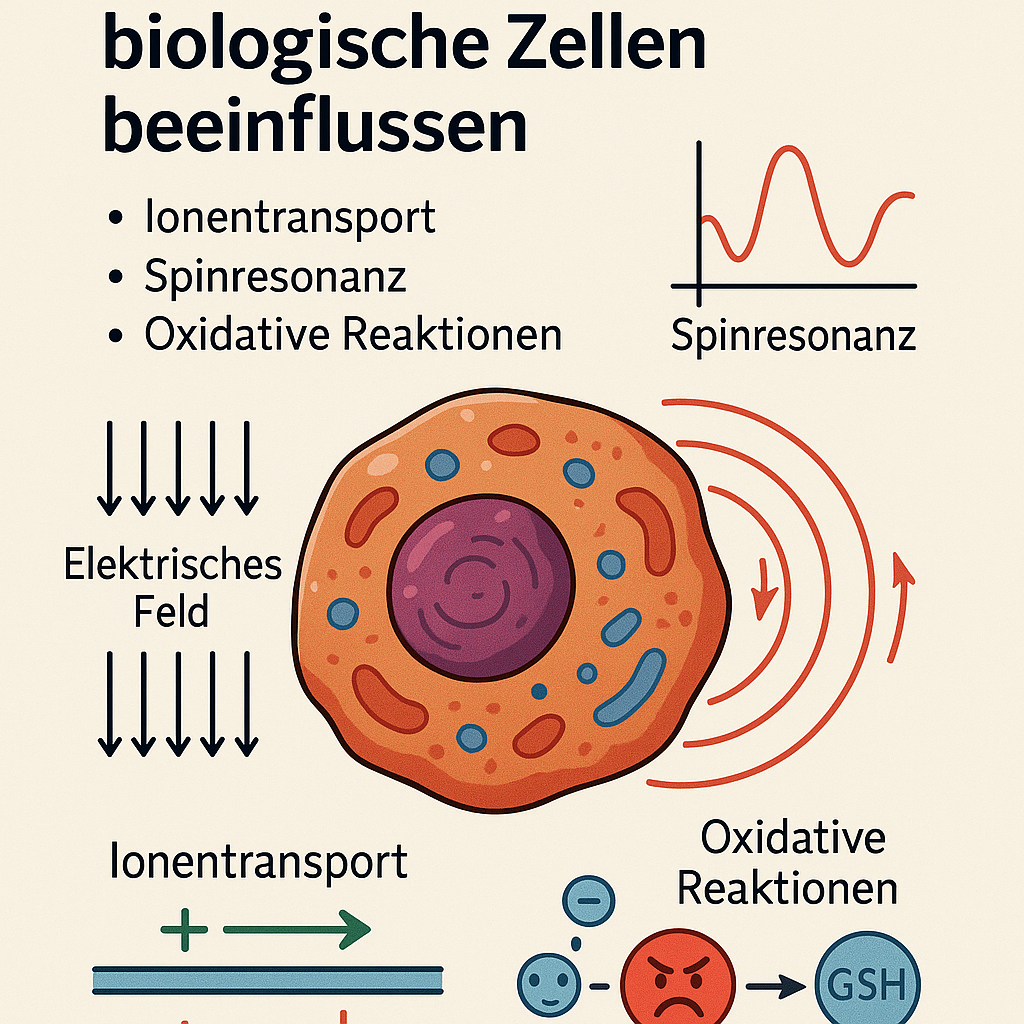

Wie elektrische und magnetische Felder biologische Zellen beeinflussen – Die physikalischen Mechanismen hinter EMF-Effekten

Einleitung: Unsichtbare Kräfte, reale Effekte

Elektrizität und Magnetismus sind fundamentale Kräfte der Natur – unsichtbar, aber allgegenwärtig. Vom menschlichen Nervensystem bis zu technischen Geräten basieren viele Prozesse auf elektromagnetischen Feldern (EMF).

Seit Jahrzehnten untersuchen Wissenschaftler, wie EMF auf lebende Organismen wirken. Zwei Schlüsselfragen treiben die Forschung an:

1️⃣ Können elektrische und magnetische Felder biologische Prozesse beeinflussen?

2️⃣ Und wenn ja – durch welche physikalischen Mechanismen?

Die Studien von Frank S. Barnes (2005) und A.H. Hashish et al. (2008) liefern darauf bemerkenswerte Antworten: Während Barnes die zugrunde liegenden physikalischen Kräfte beschreibt, zeigen Hashish und Kollegen deren biologische Konsequenzen in Tierversuchen.

Grundlagen: Was sind elektrische und magnetische Felder?

Elektrische Felder: Bewegung geladener Teilchen

Ein elektrisches Feld entsteht, wenn zwischen zwei Punkten ein Spannungspotenzial besteht. Es übt eine Kraft auf geladene Teilchen (Ionen) aus und kann dadurch Ionenströme, Molekülorientierungen und Reaktionsraten beeinflussen.

Die grundlegende Formel lautet:

F = qE

(Kraft = Ladung × elektrisches Feld)

In biologischen Systemen betrifft das vor allem Zellmembranen – dort, wo elektrische Potenziale und Ionenflüsse die Grundlage für Nervenleitung, Muskelkontraktion und Signalübertragung bilden.

Magnetische Felder: Kräfte, Drehmomente und Resonanz

Magnetfelder entstehen durch bewegte Ladungen (z. B. elektrische Ströme). Sie können Dipole (z. B. Elektronenspins) ausrichten oder sogar Energiezustände in Molekülen verändern.

Ein statisches Magnetfeld wirkt durch:

-

Kräfte auf geladene Teilchen (Lorentz-Kraft)

-

Drehmomente auf magnetische Dipole

-

Veränderung von Energiezuständen (Zeeman-Effekt)

Wie Zellen auf elektrische Felder reagieren

Ionentransport und Membranströme

Wenn elektrische Felder auf Zellen wirken, werden Ionenströme in Bewegung gesetzt. Dadurch verändern sich lokale Konzentrationen und elektrische Potenziale – ein Effekt, der biochemische Reaktionen und Signalwege beeinflussen kann.

Barnes beschreibt in seiner Arbeit detaillierte Mikroelektrodenmessungen, mit denen diese Stromflüsse in Zellkulturen nachgewiesen wurden.

Orientierung von Dipolen und Molekülen

Viele Moleküle besitzen elektrische Dipolmomente – also positive und negative Pole. Elektrische Felder können diese Moleküle ausrichten und so die Reaktionswahrscheinlichkeit zwischen ihnen verändern. Das beeinflusst insbesondere Enzymaktivität und Bindung an Membranrezeptoren.

Der Einfluss von Feldgradienten

Nicht nur die Stärke, auch Gradienten (Richtungsänderungen) im Feld können entscheidend sein. Inhomogene Felder bewirken, dass polarisierbare Moleküle sich in bestimmten Zonen sammeln – ein Effekt, der als Dielektrophorese bekannt ist (Pohl, 1978).

Magnetische Felder und ihre Wirkung auf biologische Systeme

Induzierte Ströme und magnetische Kräfte

Ein wechselndes Magnetfeld erzeugt elektrische Felder (Faradaysches Induktionsgesetz). Diese induzieren Ströme in biologischem Gewebe, die wiederum Zellmembranen beeinflussen können – ähnlich wie niederfrequente elektrische Felder.

Zeeman-Effekt und Energieverschiebungen

Statische Magnetfelder können die Energiezustände von Elektronen und Molekülen verändern – das sogenannte Zeeman-Splitting. Schon kleine Verschiebungen können biochemische Reaktionen verändern, wenn freie Radikale beteiligt sind.

Freie Radikale, Spinresonanz und oxidative Reaktionen

Ein zentraler Mechanismus: Magnetfelder verändern die Spin-Zustände von Elektronen in freien Radikalen. Das beeinflusst deren Lebensdauer und Reaktivität – was letztlich oxidativen Stress fördern oder abschwächen kann.

Barnes beschreibt, dass bei bestimmten Frequenzen – der sogenannten Cyclotron- oder Spinresonanzfrequenz – besonders starke Effekte auftreten können.

Von Theorie zur Praxis: Tierexperimentelle Belege

Hashish et al. (2008): Langzeitexposition bei Mäusen

In dieser Studie wurden Mäuse 30 Tage lang statischen (2,9 mT) und niederfrequenten (1,4 mT, 50 Hz) Magnetfeldern ausgesetzt.

Veränderungen in Leber, Blut und Immunsystem

Die Forscher stellten fest:

-

Gewichtsverlust und niedriger Blutzucker,

-

veränderte Leberenzyme (LDH, GGT, GST),

-

abnehmende Lymphozytenzahlen,

-

erhöhte Lipidperoxidation (Anzeichen für Zellstress).

Oxidativer Stress als zentraler Mechanismus

Diese Effekte deuten auf eine Verschiebung des Redox-Gleichgewichts hin: Mehr freie Radikale, weniger Antioxidantien (GSH). Das bestätigt die theoretischen Vorhersagen von Barnes, wonach Magnetfelder über Spinmechanismen biochemische Reaktionen beeinflussen.

Kombinierte Betrachtung: Physik trifft Biologie

Wie elektrische Kräfte chemische Reaktionen steuern

Elektrische Felder beeinflussen, wie oft und wie effizient Moleküle kollidieren. Durch Änderungen der Dipolorientierung und Ionenkonzentrationen variieren chemische Reaktionsraten – selbst bei schwachen Feldern.

Zusammenhang zwischen Feldstärke, Frequenz und biologischer Reaktion

Barnes betont, dass biologische Systeme nichtlinear reagieren: Kleine Änderungen der Frequenz oder Amplitude können über Resonanzphänomene große Effekte auslösen.

Schwellenwerte und Resonanzphänomene

Effekte treten besonders dann auf, wenn Feldfrequenzen natürlichen biologischen Prozessen (z. B. Ionenresonanzen) entsprechen. Bei anderen Frequenzen bleibt die Wirkung aus – ein Grund, warum viele EMF-Studien widersprüchliche Ergebnisse liefern.

Hochfrequente Felder: Wärme, Energie und Moleküldynamik

Bei Radio- und Mikrowellenfrequenzen dominieren thermische Effekte.

Die entscheidende Größe ist die spezifische Absorptionsrate (SAR) – sie beschreibt, wie viel Energie Gewebe aufnimmt. Schon geringfügige Temperaturänderungen können Reaktionsraten und Zellprozesse beeinflussen.

Doch Barnes weist auch auf nicht-thermische Mechanismen hin: Radiofrequente Felder können theoretisch die Lebensdauer freier Radikale verändern oder molekulare Übergänge stimulieren, wenn Frequenzen exakt passen.

Gesundheitliche Bedeutung und offene Fragen

Welche Risiken sind real?

Die meisten bekannten Effekte treten bei Feldstärken auf, die deutlich über alltäglichen Expositionen liegen. Dennoch zeigen Studien, dass selbst schwache EMF feine biologische Prozesse modulieren können – insbesondere über oxidativen Stress.

Forschungslücken und zukünftige Ansätze

Offen bleibt, wie stark diese Mechanismen beim Menschen wirken und ob Langzeitexpositionen (z. B. durch 5G oder Stromleitungen) kumulative Effekte haben.

Zukünftige Forschung sollte gezielt Resonanz- und Redoxprozesse untersuchen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu EMF

1. Können schwache Magnetfelder wirklich biologische Effekte haben?

Ja, wenn sie mit den natürlichen Resonanzfrequenzen biologischer Prozesse interagieren.

2. Was ist der Cyclotron-Resonanzeffekt?

Ein Resonanzphänomen, bei dem geladene Teilchen in Magnetfeldern bei spezifischen Frequenzen stark reagieren.

3. Was bedeutet oxidativer Stress?

Ein Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien – oft Auslöser für Zellschäden.

4. Sind Handy- oder WLAN-Felder gefährlich?

Im Alltag liegen Feldstärken weit unter den Grenzwerten, aber die Forschung zu Langzeiteffekten läuft noch.

5. Wie kann man sich schützen?

Abstand halten, WLAN nachts ausschalten, Geräte mit Kabel verwenden, wo möglich.

Fazit: Zwischen Wissenschaft und Vorsorge

Die Arbeiten von Barnes (2005) und Hashish et al. (2008) zeigen:

Elektromagnetische Felder können biologische Systeme auf physikalisch nachvollziehbare Weise beeinflussen – über elektrische Kräfte, molekulare Resonanzen und oxidativen Stress.

Ob diese Effekte im Alltag gesundheitlich relevant sind, hängt von Feldstärke, Frequenz und Expositionsdauer ab. Sicher ist jedoch: EMF-Forschung bleibt ein Schlüsselthema, bei dem Physik, Biologie und Medizin eng zusammenarbeiten müssen.